Bis Hugo Riemann basierten die modernen Theorien der Musik als Sprache auf harmonischen Strukturen. Erst der exzentrische Theoretiker Heinrich Schenker legte den Akzent wieder auf die Melodik. Mit ihm finden auch erste Ansätze der zweiten Art von Grammatik – der generativen Grammatiken – Eingang in die Musiktheorie. Schenkers Ideen nehmen zwischen 1900 und seinem Tod 1935 in verschiedenen Publikationen Gestalt an[1], ihre endgültige Form finden sie aber erst in dem 1935 posthum veröffentlichten Werk «Der freie Satz»[2].

Schenker schwankt ideell noch zwischen moderner Analyse und spätromantischem Geniebegriff, wobei er letzteren nicht gerade unbescheiden durchaus auf sich selber bezieht. Er sieht sich als Vollender und Korrektor der Linie, die von Fux’ Kontrapunktlehre über Johann Sebastian und Philipp Emanuel Bachs Generalbasstheorie bis zu seinem eigenen «freien Satz» führt. Ein jegliches habe seine Zeit, zitiert er das Buch der Prediger. Nun sei sie gekommen, um ihm die Gelegenheit zu geben «mit der neuen Lehre vom organischen Zusammenhang das Letztmögliche darüber auszusagen, das die Musik der Grossen war und was sie bleiben muss, wenn wir sie überhaupt am Leben erhalten wollen.»[3] Das Letztmögliche… So ist es bloss konsequent, wenn er behauptet: «Erst nach Aneignung meiner Lehre werden Philosophen und Ästhetiker daran gehen können, eine Theorie der Musik als Kunst überhaupt aufzustellen». Schenkers Vorwort zum «freien Satz» gipfelt im Zitat: «Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser» – soviel Vertrauen in die eigenen Ideen muss mal zuerst mal haben.

Mit Schenker findet einer der wichtigsten Begriffe der Sprachauffassung ihren Weg in die musikalische Analyse: die Hierarchie. Das Fundamentalprinzip der Schenkerschen Lehre lautet: Hinter der schillernden Oberfläche der Musik verbergen sich tiefere (und tiefgründigere) Ebenen, bis hinab (oder hinauf) zu einer archaischen Grundstruktur.

Einen ersten Eindruck davon, was Schenker im Auge, respektive Ohr hat, sind die intuitiven Vorstellungen von musikalischen Hierarchien, die allen vertraut sind: In Melodien scheinen einige Töne eine konstruktive Bedeutung zu haben, andere jedoch bloss schmückendes Beiwerk zu sein. Entsprechend lassen sich Melodien – wie auch Harmonien und Rhythmen – vereinfachen, ohne dass die Grundsubstanz eines Werkes verlorengeht.

Am einleuchtendsten lässt sich das Prinzip erläutern, wenn man sich die Praxis von Verlagen der Populärmusik vor Augen hält, die für weniger beschlagene Tastenkünstler vereinfachte Versionen gängiger Schlager herausbringen. Da werden «Verzierungen» weggelassen, rhythmisch komplexe Passagen simplifiziert und die Harmonik von «schmückendem Beiwerk» befreit.

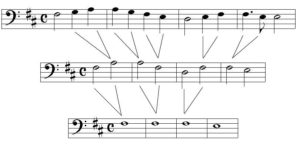

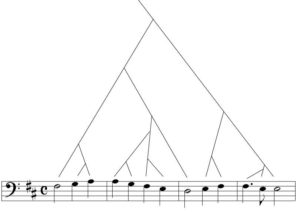

Um den Reduktionsvorgang präzise darstellen zu können, hat Schenker ein überaus kompliziertes System der grafischen Analyse eines Musikstücks entwickelt, das im Grossen und Ganzen einer umgestürzten Baumstruktur gleicht. Je wichtiger ein Ereignis ist, umso näher ist es der Wurzel. Der Beginn der «Ode an die Freude» aus Beethovens 9.Sinfonie kann etwa in folgenden Stufen vereinfacht werden:

Vereinfachungen der «Ode an die Freude»: Die Wiederholung jedes Tones

ist nicht «wesentlich». Die dadurch erzielte Reduktion lässt sich

weiter auf die zwei «Gerüst»-Töne Terz und Sekund abspecken.

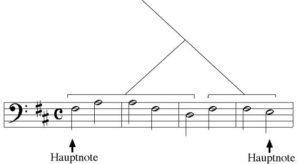

Die Reduktion beschreibt Schenker mit Hilfe des Baumdiagrammes folgendermassen: Der längste Ast gibt das tiefstliegende Ereignis an. Eine erste Abzweigung zeigt auf ein Ereignis, das diesem hierarchisch untergeordnet ist:

Im obigen Beispiel ist die Sekunde das fundamentale Ereignis;

aus der zweiten Reduktion folgt, dass dieser die

Terz direkt untergeordnet ist.

Eine weitere Abzweigung an der ersten Abzweigung bezeichnet ein dem untergeordneten Ereignis untergeordnetes und so weiter. Die Hierarchie der Unterordnungen in unserem Minibeispiel wird also in einer Schenkeranalyse folgendermassen dargestellt:

Vollständiger Schenker-Graph des Beispiels.

Im Laufe seiner Studien reduziert Schenker – inspiriert von Goethes Idee der «Urpflanze» – alle Musik, die vor seinem strengen Urteil zu bestehen scheint, auf einen sogenannten Ursatz als Keimquelle:

Abbildung 6: Der Ursatz, den Schenker als

Keimquelle aller grossen Musik ansah.

Er besteht aus der Urlinie in der Oberstimme

und der Bassbrechung in der Unterstimme.

Der Ursatz kennt zwar auch Variationen, im wesentlichen besteht er jedoch aus der «Urlinie» der Oberstimme, einer fallenden Reihe aus Terz, Sekund und Prim der diatonischen Tonleiter und der darunterliegenden «Bassbrechung» aus Prim, Oberquint und Prim. Aus dem Ursatz lassen sich mit Techniken wie Diminuierung, Ausfaltung (Arpeggierung), Repetition und so fort alle klassischen Formen wie Sonatensatz, Rondo, Fuge oder Lied ableiten. Der Ursatz und seine Varianten machen den «Hintergrund» aus. Der «Vordergrund» ist die eigentliche Komposition. Dazwischen vermitteln eine oder mehrere Zwischenebenen, von Schenker «Mittelgrund» genannt.

Es ist vor allem die dogmatische Rückführung aller ernsthaften Musik auf den Ursatz, die spätere Kommentatoren – neben Schenkers arrogantem Prophetengestus – zum Widerspruch verleitet hat. Dem Philosophen mag der implizit darin angelegte Platonismus, nämlich der Glaube an ewige, unzerstörbare Formen als die eigentlich wahren Dinge der Welt, verdächtig vorkommen. Dem Musiktheoretiker scheint die Rückführung ein zu enges Korsett bei der Beurteilung der Qualität von Musik. Carl Dalhaus wiederum – die «Stimme der deutschen Musikwissenschaft der Nachkriegszeit» – weist etwa auf einen scheinbaren Kreisschluss in Schenkers Argumentation hin: Er gerät in den Zirkel, «einen Sekundgang aus Haupttönen zu konstruieren, die sich einzig dadurch, dass sie einen Sekundgang bilden, als Haupttöne legitimieren.»[4]

Viele Einwände gegen Schenkers Werk entspringen reiner Polemik. Ernsthafte und substantielle Kritik an den Ideen Schenkers zu üben, ist allerdings auch überaus schwierig, sein Werk ist nämlich genauso unsystematisch wie rätselhaft-unverständlich. Aus seinen ausufernden Vagheiten kann primär nur ein nutzloser Streit darüber entbrennen, wer denn nun die Ideen des Meisters tatsächlich richtig begreift.

Um Schenker nicht Unrecht zu tun, lassen wir Gerhard Albersheim, einen seiner eigenen Schüler, die wichtigsten Einwände referieren. Damit ist zumindest die Gewähr gegeben, dass gewisse Sachverhalte dem Urteil eines direkten Zeugen überantwortet werden können. Albersheim hat die Kritikpunkte in seinem Buch «Die Tonsprache»[5] gesammelt.

«Gegenüber der statischen Riemannschen Funktionstheorie», schreibt Albersheim, «die mit den isolierten Bausteinen von Harmonien operiert, stellte er [Schenker] das dynamische Prinzip der Stimmführung, welche den musikalischen Zusammenhang zwischen verschiedenen Harmonien als melodische Verbindung zwischen ihren Tönen erklärt»[6]. Zum ersten, wendet Albersheim ein, verkennt Schenker mit dem zweistimmigen Ursatz, dass «die Stimmführung in allen Schichten, also auch in der obersten des Ursatzes, die melodische Verbindung zwischen verschiedenen aufeinanderfolgenden harmonischen Strukturen ist.»[7] Das Stimmgefüge einer Komposition lässt sich eben nicht auf einen zweistimmigen Satz reduzieren. Vieles in der musikalischen Struktur kann nur aus Eigenschaften der Harmonik erklärt werden. Oder anders ausgedrückt: Wo Riemann bloss die Harmonie sah, wollte Schenker bloss die Melodieführung gelten lassen. Die freie Melodik einer Komposition ist eben nicht dasselbe wie die Stimmführung. Letztere kann nur im Kontext der harmonischen Strukturen gesehen werden.

Zum zweiten sieht Albersheim in der Vernachlässigung des rhythmischen Elementes eine entscheidende Schwäche.

Zum dritten zweifelt er an dem modern als «Top-Down-Approach» bezeichneten Ansatz Schenkers, der Vorgehensweise, die aus dem Allgemeinsten, dem «Hintergrund», die feineren Strukturen ableitet. Diesen haben einige Schüler Schenkers denn auch später fallengelassen. Albersheim sieht folgende Probleme:

- Die rhythmische Struktur kann bloss aus dem Vordergrund erschlossen werden. Wenn man einen modernen Jargon benutzen will, kann man sagen, dass der Ursatz nicht genug Informationen über den Vordergrund enthält, um diesen erklären zu können. Dies führt dazu, dass gewisse Analysen willkürlich konstruiert werden können.

- Das Vorgehen verkennt die Tatsache, dass der Mensch beim Hören vom Kleinsten zum Allgemeinsten geht. Im zeitlichen Ablauf erschliesst sich ihm ja auch zuerst der Vordergrund. Erst wenn er ein Stück zu Ende gehört hat, kann er dessen Tiefenstruktur erschliessen. Der Hörer macht sich allerdings von Beginn weg ein Bild der Musik. Den «stärksten und nachhaltigsten Eindruck» erhält er von den «untersten Stimmführungsschichten», die sich ihm gleich zu Beginn weg erschliessen. Es ist also nicht unbedingt einzusehen, weshalb im Ursatz mehr Substanz liegen sollte als im Vordergrund.

- Die Analyse entspricht auch nicht dem schöpferischen Prozess. Der Komponist beschreitet beim Erschaffen eines musikalische Kunstwerkes nämlich einen Weg von Einzelnen zum Allgemeinen, das heisst er geht gerade den andern Weg als Schenker.

Schenkers Ideen haben in Europa nicht viel Resonanz gefunden. Dies mag mit dem Vorherrschen der Zwölftonschule und der Migration wichtiger wissenschaftlicher Persönlichkeiten nach Amerika zusammenhängen. In den USA ist Schenker aber durchaus populär. An ihn knüpfen klassische Musiker, aber auch Popkünstler an, und wichtige Strömungen der zeitgenössischen amerikanischen Musiktheorie sind von seinem Werk massgeblich beeinflusst.

———————————-

[1] Heinrich Schenker, Der Tonwille I, Wien 1921; Das Meisterwerk in der Musik, Drei Masken, München 1925; Fünf Urlinie-Tafeln, Wien 1932; Der Freie Satz, Wien 1935

[2] Heinrich Schenker, Der Freie Satz, Universal Edition, Wien 1935

[3] Der Freie Satz, Seite 16

[4] Carl Dalhaus und Michael Zimermann, Musik zur Sprache gebracht, dtv/Bärenreiter, München/Kassel 1984, Seite 427

[5] Gerhard Albersheim, Die Tonsprache, Tutzing 1980

[6] a.a.O., Seite 205

[7] a.a.O., Seite 208